Nº Breve: 09/2025

Introducción

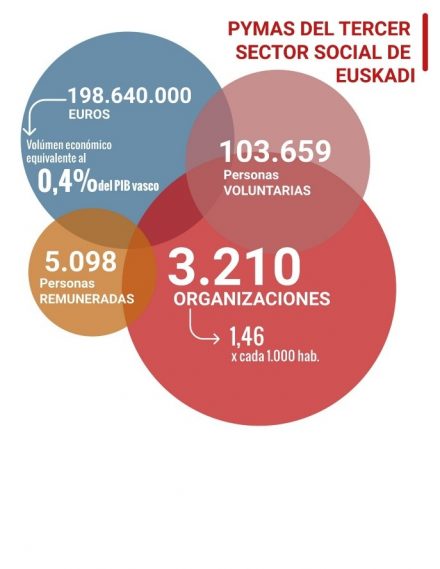

Las pequeñas y medianas asociaciones (PYMAS) constituyen un pilar fundamental del Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE). De acuerdo con los datos recogidos en el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2024, estas organizaciones representan cerca del 75% del conjunto del sector, lo que les otorga un peso cuantitativo y cualitativo indiscutible en la articulación del tejido social vasco. Se trata de organizaciones cuya acción se vincula estrechamente con las dinámicas comunitarias y se orienta en buena medida a la intervención social de base, desempeñando así un papel insustituible en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria y cohesionada.

Pese a esta relevancia, las PYMAS se caracterizan con respecto al conjunto del TSSE por una realidad singular marcada por estructuras organizativas ligeras, un fuerte predominio del voluntariado, una financiación dependiente en gran medida del sector público, así como un alcance territorial centrado en lo local y lo comunitario. Estas características generales, que constituyen rasgos de la diversidad del sector, generan también fragilidades específicas que condicionan, entre otros aspectos, su sostenibilidad o su visibilidad social, como veremos más adelante.

El marco estratégico del TSSE, definido a través de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi (EPTSSE), reconoce expresamente esta realidad. En particular, la actuación 9 del plan de la XII Legislatura de la EPTSSE señala la necesidad de reforzar las capacidades organizativas de las PYMAS para garantizar su continuidad y contribuir a preservar la pluralidad y riqueza del sector. Este reconocimiento estratégico encuentra asimismo su reflejo en el propio Libro Blanco del TSSE 2024, que incorpora una separata específica dedicada al análisis de la situación de las PYMAS y en la que se identifican sus principales retos.

En este contexto, y con el propósito de profundizar en dichos retos y explorar posibles vías de respuesta, el Observatorio organizó en septiembre el taller online “Profundizando en la realidad de las PYMAS del Tercer Sector Social de Euskadi: retos compartidos y líneas de acción”. El taller, que contó con la participación de representantes de diferentes PYMAS, tuvo como objetivo principal generar un espacio de encuentro, reflexión y trabajo colectivo. A partir del diagnóstico recogido en la separata del Libro Blanco dedicada a las PYMAS y en la síntesis de retos obtenida de las respuestas al cuestionario del Libro Blanco efectuadas por estas organizaciones, el taller permitió profundizar en la comprensión compartida de los desafíos que afrontan las PYMAS y, a la vez, contrastar y enriquecer la información disponible, recogiendo[1] aportaciones para el diseño de propuestas y líneas de acción.

Este breve se nutre tanto de los resultados obtenidos durante el proceso de elaboración del Libro Blanco de 2024 como del mencionado taller, para ofrecer una visión sistemática de los retos específicos a los que se enfrentan las PYMAS del TSSE. De manera previa, se exponen con mayor detalle las características que singularizan a las PYMAS en el conjunto del sector, a fin de proporcionar un marco que facilite la comprensión de dichos retos.

Con ello, se pretende contribuir a un mayor conocimiento y reconocimiento de la realidad de las PYMAS, así como identificar claves útiles para su fortalecimiento futuro.

Características de las PYMAS vascas

Las pequeñas y medianas asociaciones (PYMAS) del Tercer Sector Social de Euskadi conforman un universo diverso y representativo del tejido comunitario vasco. Su peso cuantitativo es notable: de las más de cuatro mil organizaciones que integran el sector, alrededor de tres cuartas partes pertenecen a esta categoría, lo cual las convierte en un componente estructural del TSSE. Su perfil, tal como ha quedado recogido en el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2024 y en la separata específica dedicada a ellas, ofrece una radiografía de contrastes: una fuerza social muy amplia, pero apoyada, por lo general, en estructuras organizativas más frágiles y con menor margen de maniobra con respecto a las entidades grandes o muy grandes.

Desde el punto de vista económico, en las PYMAS, definidas como aquellas entidades que cuentan con un volumen de ingresos inferior a los 300.000 euros anuales, conviven realidades muy diversas, desde asociaciones muy pequeñas, con presupuestos que no superan los 12.000 euros, hasta organizaciones medianas con presupuestos cercanos al límite máximo de la categoría. Sin embargo, lo característico de este conjunto es la gran presencia de entidades con recursos económicos muy reducidos: algo más de una cuarta parte (27,3%) dispone de menos de 12.000 euros anuales, y más de un tercio (36%) se sitúa entre los 60.000 € y los 300.000 € anuales.

El peso económico agregado de las PYMAS es limitado si se lo compara con el conjunto del sector: aportan en torno al 0,4% del PIB vasco frente al 2,4% que representa el TSSE en su conjunto. No obstante, el valor de estas organizaciones no puede medirse exclusivamente en términos de PIB. Su aportación radica en la cercanía, en la capacidad de movilizar voluntariado y en su arraigo local, dimensiones en las que su contribución es indiscutible. De hecho, las PYMAS canalizan más de cien mil personas voluntarias, representando algo más del 60% de la acción voluntaria canalizada por el TSSE. En lo que respecta al personal remunerado, las cifras son mucho más reducidas: poco más de cinco mil personas trabajan en estas entidades, lo que supone apenas una novena parte del empleo total generado por el sector.

En cuanto a su forma jurídica, las PYMAS son de manera abrumadora asociaciones: cerca del 97% se inscriben bajo esta figura, un porcentaje incluso superior al que se observa en el conjunto del sector. Esto significa que se trata de entidades en las que el peso de la participación comunitaria es determinante.

La actividad de las PYMAS se concentra en ámbitos como el social-transversal, donde actúa casi la mitad de estas organizaciones (46,6%), con un peso relativo superior al del conjunto del sector (37,5%). Además, muestran una presencia destacada en el campo de los servicios sociales (15,3%) y del ocio y el tiempo libre (13,3%). Estos tres ámbitos acumulan tres cuartas partes de las PYMAS con más de dos tercios de las entidades implicadas en este tipo de servicios. Son también entidades que en buena medida han surgido en las últimas décadas: algo más de una quinta parte (21,8%) tiene menos de cinco años de antigüedad, lo que da cuenta de la capacidad de regeneración y renovación que caracteriza al sector.

Territorialmente, las PYMAS se distinguen por su fuerte arraigo local. Aproximadamente una de cada cuatro desarrolla su acción principalmente en el ámbito municipal o comarcal (24,7%), un porcentaje superior al del conjunto del TSSE (19,9%). Esta proximidad territorial se refleja también en su relación con las administraciones públicas: la mayoría mantiene vínculos estrechos con los ayuntamientos, mientras que su relación con las diputaciones forales y, aún más, con la administración autonómica, es menor y presenta una brecha significativa respecto a la media del sector. Dicho de otra manera, las PYMAS están profundamente enraizadas en lo local, pero tienen mayores dificultades para acceder a niveles de interlocución y financiación de mayor escala.

Las características de las personas vinculadas a estas organizaciones refuerzan esta imagen. En casi todas las PYMAS, el voluntariado constituye más de la mitad de quienes participan en ellas. Cerca del 46% de las entidades funcionan exclusivamente con voluntariado, mientras que alrededor de la mitad combina personas contratadas y voluntarias, si bien con plantillas muy reducidas. Más de la mitad de las PYMAS no supera las tres personas asalariadas (55,7%), y casi la totalidad no supera las diez (98%).

En lo económico, además de la limitación de ingresos, las PYMAS dependen de una financiación pública que representa en torno al 47% de sus recursos, un porcentaje algo inferior al observado en el conjunto del sector (51,2%). Ganan peso, por tanto, las aportaciones propias —cuotas, donaciones, prestación de servicios o ventas—, lo que da cuenta de la importancia de la base social y de la capacidad de autoorganización para generar ingresos. Sin embargo, su acceso a instrumentos de financiación más estables, como convenios y contratos públicos, es menor: apenas alcanza el 9% de sus ingresos, frente al 14% en el conjunto del TSSE. Esto confirma su dependencia de subvenciones como vía de financiación procedente del sector público.

Otro indicador de la fragilidad estructural de las PYMAS se observa en sus prácticas de gestión. La implantación de herramientas como evaluaciones de resultados, planes de igualdad, sistemas de transparencia o certificados de calidad es sensiblemente menor que en el resto del sector. Apenas un quinto de estas asociaciones dispone de auditorías contables externas, mientras que en el conjunto del TSSE esta proporción se eleva a un tercio.

En conjunto, puede decirse que las PYMAS son organizaciones de base comunitaria, con gran capacidad de movilización social y un fuerte arraigo territorial, conformando los contornos de un modelo asociativo que aporta riqueza y pluralidad al Tercer Sector Social de Euskadi. Pero al mismo tiempo, su fragilidad económica o el déficit en sus mecanismos de gestión, por señalar dos ejemplos, generan dificultades para dar continuidad a sus proyectos a medio y largo plazo y, en definitiva, les sitúa ante riesgos importantes en términos de sostenibilidad.

Todos estos rasgos distintivos y, en particular, los desafíos derivados de ellos y que presentamos en el siguiente apartado, justifican la necesidad y centralidad de una atención específica a las PYMAS en el marco de las políticas públicas de fortalecimiento del sector.

Retos de las PYMAS

A partir de las respuestas proporcionadas por las propias PYMAS en el cuestionario del Libro Blanco —en el que las organizaciones pudieron identificar sus principales preocupaciones y los retos a los que deben hacer frente—, así como de las aportaciones recogidas durante el taller, se ha elaborado una síntesis de los desafíos más relevantes para este tipo de entidades, los cuales, en gran medida, reflejan problemáticas comunes al conjunto del Tercer Sector Social de Euskadi.

Dicha síntesis permite agrupar los retos en dos áreas fundamentales, al concentrar un mayor volumen de respuestas y, por tanto, una mayor inquietud:

- Sostenibilidad, entendida en sus distintas dimensiones (económica, social y de capacidad de gestión).

- Relaciones y vertebración, como elemento clave para fortalecer la cohesión interna y externa de las organizaciones.

No obstante, también se señalaron, aunque en menor medida, otros aspectos que influyen en el desarrollo de las PYMAS, tales como la necesidad de adaptación al cambio y el reconocimiento y la visibilización social. Estos últimos no se abordan en este breve al no haber sido tratados específicamente durante el taller.

A continuación, se presentan en detalle los elementos principales de los retos para de cada una de las áreas fundamentales, con el fin de profundizar en su alcance e implicaciones.

Sostenibilidad económica, social y de gestión

La sostenibilidad constituye el primer y más amplio de los retos a los que se enfrentan las PYMAS del Tercer Sector Social de Euskadi. Se trata de un desafío de carácter estructural que afecta tanto a la dimensión económica y financiera como a la social y a la organizativa. El Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2024 y la separata específica sobre las PYMAS ya apuntaban estas fragilidades, que han sido posteriormente confirmadas y ampliadas en el taller. Ofrecemos aquí una visión articulada del diagnóstico y de las propuestas en torno a este eje.

DIAGNÓSTICO

- Sostenibilidad económica

La sostenibilidad económica constituye uno de los principales retos para las PYMAS vascas y se vincula directamente con el Reto 7 del Libro Blanco 2024: Avanzar en la sostenibilidad y en la financiación[2]. Estas entidades dependen en gran medida de las subvenciones públicas de carácter anual, que representan, en la mayoría de los casos, su fuente principal de financiación. Esta circunstancia genera una situación de vulnerabilidad estructural, ya que cualquier retraso en la publicación de convocatorias o en el pago de las ayudas obliga a las organizaciones a adelantar recursos económicos de los que, en muchos casos, carecen. Ello repercute de forma directa en la continuidad de los programas y servicios que desarrollan y, como consecuencia, puede llegar a comprometer la propia viabilidad de la entidad.

La falta de mecanismos de financiación plurianual refuerza esta dinámica de inestabilidad, al impedir una planificación adecuada a medio y largo plazo. Como consecuencia, las asociaciones se ven abocadas a funcionar en un marco de incertidumbre permanente, en el que resulta difícil mantener la estabilidad de sus equipos de trabajo. Los contratos de las personas empleadas quedan condicionados a la llegada de los fondos, lo que se traduce en situaciones de discontinuidad laboral, rotación de personal y pérdida del conocimiento acumulado.

A esta situación se suma la limitada capacidad de diversificación de recursos. La obtención de ingresos alternativos mediante colaboraciones privadas o patrocinios resulta, en la práctica, una opción poco accesible para estas entidades, debido a la escasez de personal técnico especializado y a la debilidad de sus redes de relación con el sector empresarial. Este hecho incrementa la dependencia de las ayudas públicas y restringe las posibilidades de consolidar proyectos con mayor estabilidad.

- Sostenibilidad social: voluntariado y relevo generacional

La sostenibilidad social constituye otro de los ejes críticos para las pequeñas y medianas asociaciones del Tercer Sector Social de Euskadi, en estrecha relación con el Reto 5 del Libro Blanco 2024: Reforzar el voluntariado como pilar de la comunidad[3], y con el Reto 6: Retener y atraer talento para afrontar el relevo generacional e impulsar el liderazgo de la mujer[4]. En este ámbito, preocupa el progresivo envejecimiento de las personas voluntarias, acompañado de una marcada dificultad para incorporar a personas jóvenes a las estructuras asociativas. Esta tendencia genera un déficit de relevo que amenaza la continuidad de numerosas entidades y plantea dudas sobre su capacidad para proyectarse en el futuro.

Las juntas directivas, compuestas mayoritariamente por personas voluntarias con largo recorrido en la organización, afrontan además responsabilidades de gestión cada vez más complejas. Esta circunstancia se traduce en una sobrecarga de tareas y en situaciones de agotamiento que, unidas a la falta de relevo generacional y de renovación de liderazgos, ponen en riesgo la estabilidad y supervivencia de las organizaciones.

A este diagnóstico se suma la necesidad de atender al bienestar de las personas que integran las asociaciones. Tanto en el voluntariado como en las plantillas contratadas se observa una creciente sobrecarga, derivada de la exigencia de responder a múltiples tareas con recursos limitados. La falta de medidas de conciliación, de apoyos para la salud laboral o de espacios de cuidado colectivo incrementa el riesgo de desgaste y desmotivación. Incorporar el cuidado de las personas como parte central de la sostenibilidad social de las PYMAS supone reconocer que su continuidad depende no solo de recursos económicos y de relevo generacional, sino también de la capacidad de sostener equipos humanos motivados, cohesionados y en condiciones adecuadas de trabajo.

Por último, se aprecia que, en determinados ámbitos, las personas jóvenes participan de forma voluntaria en iniciativas o campañas puntuales, pero rara vez mantienen un compromiso estable en el tiempo. Ello limita la posibilidad de consolidar una base social sólida y duradera sobre la que asentar los proyectos y estructuras asociativas.

- Sostenibilidad en capacidad de gestión

La capacidad de gestión constituye el tercer elemento crítico para la sostenibilidad de las PYMAS, en estrecha relación con el Reto 8 del Libro Blanco 2024: Promover modelos de gestión y de organización innovadores acordes con la contribución social[5]. Muchas de estas entidades se ven inmersas en un “círculo vicioso”: la falta de estructuras técnicas consolidadas dificulta su acceso a fondos que exigen herramientas de gestión avanzada, como planes de calidad, protocolos de igualdad o sistemas de evaluación. Al no poder acceder a dichos fondos, carecen a su vez de los recursos necesarios para fortalecer su estructura interna, perpetuando así su fragilidad organizativa.

A esta limitación estructural se añade la fuerte carga burocrática que conllevan los procedimientos de solicitud y justificación de ayudas públicas, especialmente en el ámbito foral y autonómico. Para asociaciones con plantillas muy reducidas, compuestas en ocasiones por una o dos personas contratadas, esta exigencia administrativa puede llegar a absorber más tiempo y recursos que las propias tareas de intervención social. De manera complementaria, el cumplimiento de normativas como la relativa a la protección de datos impone costes adicionales en asesoría y formación, que resultan desproporcionados para entidades con presupuestos limitados.

Otro aspecto que caracteriza a estas organizaciones es el déficit en el uso de herramientas de gestión. La implantación de planes de igualdad, la evaluación sistemática de resultados, los sistemas de transparencia o las certificaciones de calidad resultan poco accesibles debido a las limitaciones económicas y técnicas. Esta carencia sitúa a las PYMAS en desventaja frente a entidades de mayor tamaño a la hora de concurrir a convocatorias competitivas que exigen dichas garantías.

Un aspecto transversal que emerge con fuerza es la necesidad de avanzar en la innovación y en la transformación digital de las PYMAS. La digitalización no solo constituye una herramienta para mejorar la eficiencia administrativa, sino también una vía para reforzar la comunicación con su base social, ampliar el alcance de sus actividades y facilitar procesos de coordinación interna y externa. Sin embargo, buena parte de estas entidades carece de los recursos humanos, económicos y formativos para integrar de manera adecuada herramientas digitales. Este déficit limita la capacidad de las asociaciones para aprovechar oportunidades de visibilización, acceder a convocatorias más complejas o desarrollar modelos de gestión más ágiles. En este sentido, el reto no se limita a la adquisición de tecnología, sino a la capacitación de equipos y a la adaptación de la cultura organizativa a entornos cada vez más mediados digitalmente.

Finalmente, la alta rotación del personal contratado, derivada de la inestabilidad financiera, contribuye a agravar esta situación. La necesidad de repetir de forma recurrente procesos de selección y formación interfiere en la consolidación de equipos de trabajo estables y en la acumulación de experiencia, dificultando aún más el fortalecimiento de la capacidad de gestión. Esta inestabilidad no solo limita la consolidación de equipos, sino que también repercute en la calidad de los servicios prestados, al dificultar tanto la continuidad de la experiencia acumulada como la actualización formativa del personal.

PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

El análisis realizado ha permitido identificar, junto al diagnóstico de los principales desafíos, un conjunto de propuestas y líneas de mejora orientadas a reforzar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas asociaciones del Tercer Sector Social de Euskadi. Estas propuestas abarcan distintos ámbitos —económico, social y de gestión— y se articulan en torno a la necesidad de dotar a las entidades de mayor estabilidad, recursos adecuados y capacidades adaptadas a su realidad.

En el plano económico, la demanda más reiterada se refiere a la implantación de fórmulas de financiación plurianual, que permitan planificar proyectos con mayor horizonte temporal y otorguen estabilidad a las plantillas. A ello se suma la necesidad de avanzar hacia modelos de financiación más estables, suficientes y ágiles, que reduzcan la dependencia de convocatorias anuales, acorten los plazos de resolución y pago de las ayudas y faciliten así la consolidación de servicios. Asimismo, se subraya la conveniencia de diversificar las fuentes de financiación. Aquí se señala la existencia de un campo de oportunidad aún poco explorado: la construcción de alianzas estables con el sector privado y con otros actores sociales. Estas colaboraciones no deben entenderse únicamente en clave de financiación, sino también como espacios de innovación conjunta, intercambio de conocimientos y responsabilidad social compartida. La experiencia comunitaria de las PYMAS puede enriquecer la acción de empresas y agentes económicos, al tiempo que estas alianzas pueden proporcionar a las asociaciones nuevas fuentes de estabilidad y visibilidad. La creación de marcos de colaboración intersectorial aparece, por tanto, como un reto estratégico que puede contribuir a reforzar la sostenibilidad y el impacto de las PYMAS en la sociedad vasca, para lo cual se plantea crear plataformas o espacios de encuentro entre empresas y entidades, mejorar la visibilidad mutua y promover un papel activo de la administración como intermediaria o facilitadora en la construcción de alianzas.

La diversificación de fuentes de financiación también se relaciona con la implicación de otros departamentos públicos —como los de Salud y Educación—, de modo que la financiación y el apoyo a las asociaciones no queden restringidos únicamente al área de Bienestar Social. Asimismo, conviene tener en cuenta que no todas las entidades parten de las mismas condiciones para establecer alianzas externas. Aquellas que trabajan con colectivos en situación de mayor vulnerabilidad o que afrontan estigmas sociales —como las personas en situación de exclusión o privadas de libertad— pueden encontrar mayores dificultades para generar vínculos de colaboración con determinados actores privados, debido a la menor aceptación pública o al carácter socialmente sensible de sus ámbitos de actuación. Este hecho refuerza la necesidad de promover políticas y espacios de colaboración que reconozcan y valoren la diversidad de las PYMAS y que impulsen una responsabilidad social compartida que no excluya a ningún colectivo.

En relación con la sostenibilidad social, se identifican propuestas vinculadas al fortalecimiento del voluntariado y al relevo generacional. Entre ellas, destacan la necesidad de impulsar estrategias que favorezcan la incorporación y permanencia de personas jóvenes, adaptando la oferta de voluntariado a las nuevas realidades sociales y laborales. Asimismo, se subraya la conveniencia de avanzar hacia modelos organizativos más profesionalizados, capaces de garantizar la continuidad de los servicios allí donde la disponibilidad del voluntariado resulta insuficiente o donde se requieren perfiles especializados.

En el ámbito de la gestión, se insiste en la importancia de reducir la carga burocrática asociada a la tramitación de subvenciones, tanto públicas como privadas, adecuando los procedimientos a la capacidad de las PYMAS. También se señala la necesidad de contar con apoyos institucionales específicos para sufragar los costes derivados del cumplimiento de nuevas normativas, como la protección de datos, que resultan especialmente gravosos para entidades de menor tamaño. De forma complementaria, se plantea reforzar la profesionalización de las asociaciones, mediante formación continua, recursos para la gestión y acompañamiento en procesos de modernización. La transformación digital se identifica igualmente como un reto ineludible: muchas entidades no han incorporado todavía procesos básicos de digitalización, lo que limita su eficiencia. Se considera prioritario que la financiación contemple no solo la adquisición de herramientas tecnológicas, sino también el tiempo necesario para que los equipos puedan formarse y adaptar sus procesos internos.

En suma, el reto de la sostenibilidad de las PYMAS del Tercer Sector Social de Euskadi es de naturaleza multidimensional. Abarca la necesidad de garantizar ingresos estables y diversificados, asegurar el relevo y la continuidad del voluntariado, y dotar a las entidades de estructuras de gestión capaces de responder a los crecientes requisitos normativos y burocráticos. Sin un fortalecimiento en estos tres planos —económico, social y organizativo—, la fragilidad de las PYMAS compromete tanto su proyección de futuro como la preservación de la pluralidad del sector en su conjunto.

Vertebración y relaciones

La vertebración interna del Tercer Sector Social de Euskadi y la articulación de relaciones sólidas entre sus distintas organizaciones constituyen un reto de primer orden para las pequeñas y medianas asociaciones (PYMAS). Esta área conecta estrechamente con el Reto 11 del Libro Blanco 2024: Avanzar en la cooperación interna y reforzar la legitimación social del sector[6]. La idea central que atraviesa este reto es la siguiente: aunque las PYMAS representan la mayoría cuantitativa del sector, su voz no siempre está presente en los espacios de interlocución ni en los procesos de toma de decisiones que afectan al conjunto del TSSE.

DIAGNÓSTICO

Las PYMAS vascas viven con frecuencia una situación de fragmentación y de débil integración en las estructuras colectivas del sector. En numerosos espacios de participación e interlocución, la voz de las entidades de mayor tamaño tiende a predominar, mientras que las organizaciones pequeñas perciben que sus necesidades y preocupaciones no cuentan con la atención suficiente. Esta circunstancia genera una sensación de desconexión respecto al conjunto del sector y transmite la idea de que los actuales mecanismos no garantizan una representación equilibrada.

La cuestión de la representación está directamente vinculada a la legitimidad colectiva. Aunque las PYMAS constituyen la mayoría del tejido asociativo, su presencia en los órganos de representación no guarda proporción con ese peso. Esta disonancia debilita la capacidad del Tercer Sector Social para proyectarse como un actor plural, diverso y plenamente representativo ante las instituciones y la sociedad.

Existen también experiencias que ponen de relieve el potencial de la cooperación entre asociaciones pequeñas. En algunos territorios, se han impulsado proyectos conjuntos a escala local que han reforzado su capacidad de acción y han evidenciado que la colaboración permite incrementar la visibilidad y el impacto colectivo. No obstante, la sostenibilidad de estas dinámicas resulta compleja, ya que exige recursos, tiempo y un compromiso continuado que no siempre están al alcance de organizaciones con estructuras reducidas.

Otra problemática identificada en esta área se relaciona con la limitada capacidad de incidencia de las PYMAS en los marcos de interlocución institucional. La dificultad de acceso a estos espacios refuerza la desigualdad de posiciones dentro del sector. Los mecanismos de participación tienden a favorecer a las entidades con mayor estructura, lo que limita la presencia de las PYMAS en los foros de decisión y en los procesos de diálogo político. Esta situación restringe su capacidad de incidir en la definición de políticas y debilita la proyección colectiva del Tercer Sector Social en su conjunto.

Asimismo, su tamaño reducido y su escasa presencia en espacios de interlocución institucional hacen que, en muchos casos, deban adaptarse a marcos normativos y estratégicos en cuya definición apenas participan. Esta situación genera una sensación de desconexión respecto de las instituciones públicas y limita la posibilidad de que su experiencia comunitaria sea tenida en cuenta en el diseño de políticas sociales. El fortalecimiento de su capacidad de influencia requiere, por tanto, mecanismos que aseguren su participación efectiva en la construcción de la agenda pública y en la definición de programas que inciden directamente en su labor cotidiana.

PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

El reto de la vertebración y de las relaciones externas de las PYMAS pone de manifiesto la tensión existente entre su peso cuantitativo en el Tercer Sector Social de Euskadi y su limitada capacidad de representación e incidencia en los espacios colectivos. Para afrontarlo, emergen distintas líneas de acción que apuntan tanto al fortalecimiento de la cooperación interna como a la adaptación de los mecanismos de participación institucional.

En primer lugar, se plantea la réplica y extensión de experiencias de cooperación local, como las desarrolladas en determinados territorios, que han demostrado el potencial de las redes de asociaciones pequeñas para articular proyectos conjuntos y reforzar su acción colectiva. La consolidación de este modelo requiere apoyos específicos y acompañamiento técnico que permitan sostener en el tiempo dinámicas de colaboración basadas en la confianza y el interés común.

En segundo término, se señala la conveniencia de abrir espacios específicos de representación para las PYMAS dentro de las estructuras de interlocución sectorial. Este tipo de fórmulas permitiría garantizar que la voz de estas entidades no quede diluida frente a la de las organizaciones de mayor tamaño, contribuyendo así a preservar la pluralidad del sector y a asegurar que las necesidades particulares de las PYMAS encuentran un cauce claro de expresión.

Finalmente, se destaca la revisión de los mecanismos de participación institucional, con el objetivo de hacerlos más inclusivos y accesibles para las asociaciones pequeñas. Ello supondría superar dinámicas que tienden a favorecer a entidades con mayor estructura e impulsar un marco más equitativo de diálogo con la administración.

En conjunto, estas propuestas apuntan a la necesidad de combinar cooperación interna y reconocimiento externo, de modo que las PYMAS puedan participar de manera efectiva en la vida colectiva del sector. La cohesión interna y la legitimidad del Tercer Sector Social dependen en buena medida de la capacidad de dar voz y presencia a estas organizaciones que, por su número y arraigo comunitario, constituyen el núcleo de su diversidad y riqueza.

Conclusiones

El contenido desplegado en este breve permite reconocer con claridad la posición singular que ocupan las PYMAS dentro del Tercer Sector Social de Euskadi. Su peso cuantitativo contrasta, no obstante, con las fragilidades estructurales que atraviesan y que ponen en riesgo su viabilidad y su capacidad para contribuir de manera plena a los procesos de fortalecimiento sectorial.

El recorrido por los diferentes bloques de retos ha puesto de manifiesto la naturaleza multidimensional pero interconectada de las dificultades a las que se enfrentan las PYMAS. Estos desafíos se agrupan principal pero no únicamente en torno a dos ejes: por un lado, la necesidad de asegurar su viabilidad económica, social y organizativa, dotándolas de recursos estables, voluntariado renovado y estructuras de gestión adecuadas; por otro, el refuerzo de su articulación interna y de su visibilidad externa, como condición indispensable para garantizar una representación equitativa y un reconocimiento social acorde con su peso real en el sector.

En conjunto, las PYMAS constituyen un pilar fundamental del Tercer Sector Social de Euskadi por su número, su proximidad comunitaria y su diversidad. Desempeñan, además, un papel esencial al atender ámbitos y necesidades que, de otro modo, quedarían sin respuesta, aportando así un valor añadido al conjunto del sistema de bienestar y a la cohesión social. Pese a ello, su fragilidad y dependencia financiera, la falta de renovación de liderazgos y su limitada presencia en los espacios de interlocución institucional ponen en riesgo tanto su continuidad como la pluralidad del propio sector.

De ahí que el fortalecimiento de las PYMAS no pueda considerarse una cuestión secundaria, sino un objetivo estratégico para el futuro del Tercer Sector Social en Euskadi, en la medida en que de su estabilidad y reconocimiento depende no sólo la preservación de la riqueza asociativa, sino también la cohesión del conjunto del sector.

[1] Las entidades participantes en el taller fueron las siguientes: Asociación de cáncer de mama y ginecológico de Bizkaia (ACAMBI), Asociación de daño cerebral adquirido de Araba (ATECE ARABA), Asociación para la promoción de la tecnología social (APTES), Asociación de familias de menores transexuales (NAIZEN), Federación vasca de asociaciones de familias de personas sordas (FEVAPAS), Federación vasca de asociaciones de padres y madres de niños, niñas y adolescentes con cáncer (Umeekin), Kiribil Sarea y Salhaketa.

[2] De manera más precisa, el reto se formula de la siguiente manera: “Seguir avanzando en la sostenibilidad económica de las organizaciones, procurando promover marcos de financiación que reconozcan la especificidad del sector y que garanticen la estabilidad de programas, servicios, recursos y equipos”.

[3] “Entender y ofrecer nuevas formas de participación voluntaria en las entidades, vehiculizando distintas estrategias y fórmulas para desarrollar la actividad voluntaria y ofreciendo espacios específicos”.

[4] “Atraer talento para afrontar el relevo generacional y cuidar a los equipos de trabajo, altamente feminizados, prestando especial atención a los efectos de los ritmos de trabajos y los riesgos psicosociales.”

[5] “Continuar apostando por la innovación, la transparencia, la coherencia y la contribución social, conciliándolo con sostenibilidad y equilibrio en la gestión de las organizaciones”.

[6] “Cuidar y fomentar la apuesta que las organizaciones hacen por colaborar entre ellas y participar en redes, reconociendo la implicación y los esfuerzos por consolidar los procesos de estructuración del TSSE”.